前回の投稿の続きのような感じにはなってしまいますが、私たちは生活上服を着るまたは小物を身につける際、複数の色を組み合わせようと試みます。例えば、トップスでやや青みがかった薄いピンクのTシャツを、ボトムスには黒のデニムスカートを履き、小物として黄みがかったベージュのショルダーバッグを斜め掛けするコーディネートを作ったとします。色と色を組み合わせることを「配色」と呼んでいるのですが、この場合おおまかに表すとなると「ピンク×黒×ベージュ」といった3色による配色コーディネートになります。なお、小ぶりのバッグや靴などといった、ファッション上比較的面積をとらない小物系は、大きいものや差し色として使う場合を除き、そこまで気にする必要はありません。一つ一つのコーディネートのために小物もできるだけ多く完璧に揃えようとなると大変ですので、小物1点につき合わせるのは2〜3コーディネートぐらいにしておくのが良いでしょう。

大切なのは、コーディネートにおいて組み合わせたアイテムの色の数が3色以内であり、かつその3色が自分の世界観やなりたいイメージに合っているかどうか、ということです。ファッションで自分を表現する上で配色はとても重要ですし、最初からあるいは自分以外によって決められた「似合う色」や、「この色でいっか」と適当に決めただけの配色では、なかなか自分本来の良さが出せません。魅力や個性を引き出す「世界観配色」について、これから一緒に考えてみたいと思います。

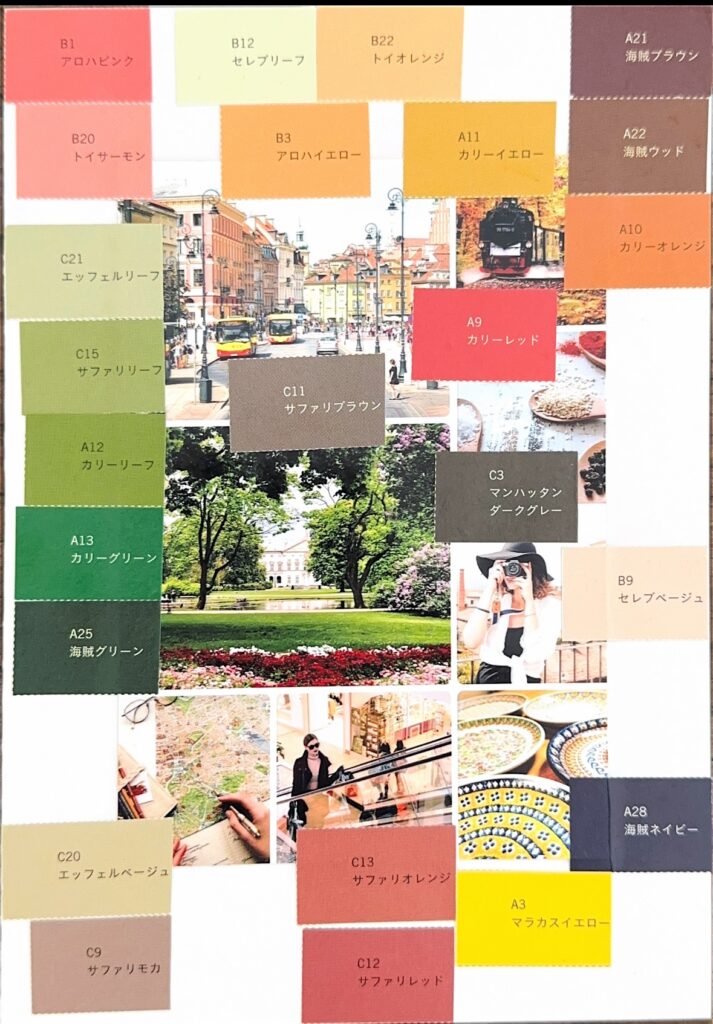

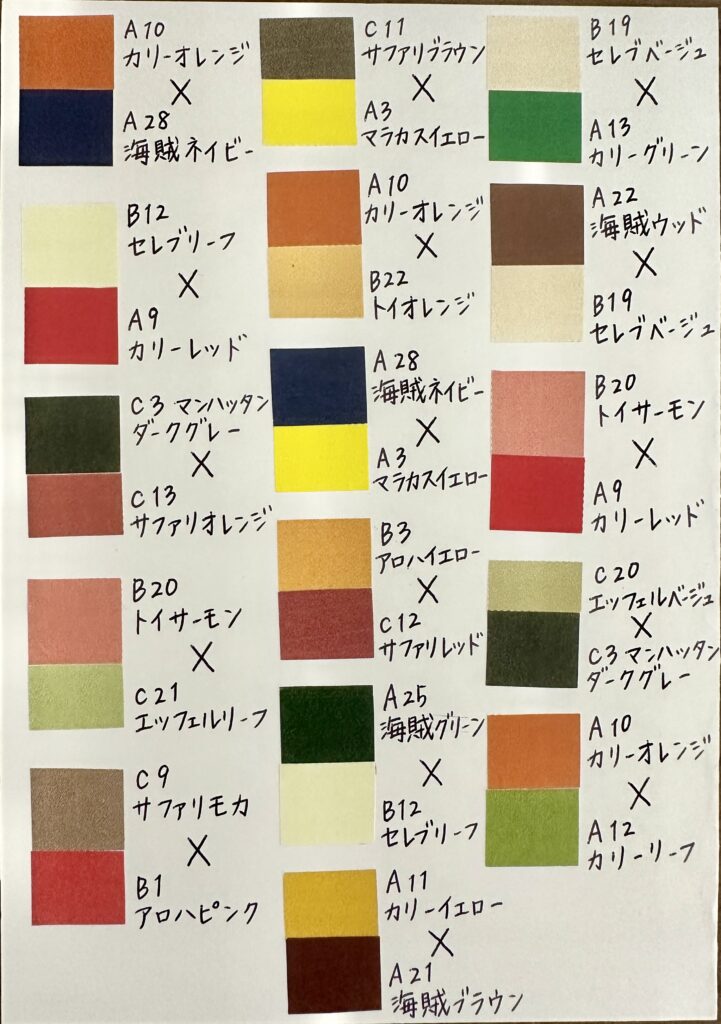

下の画像1は、私がファッションで表現したいイメージをもとに人物や風景、静止物の写真を集め、そこから色を抽出し図式化した「世界観マップ」というものになります。画像2は画像1の裏で、私の世界観配色パレットになります。

ちなみに、この世界観配色パレットは、自分にとっておしゃれなのかどうかや他人にどう見られたいかというより、これらの配色が色と色の相乗効果により自分が表現したい世界観に合っているかに焦点を当てて作っています。2色構成にはなってるため、もう一色追加するならどのような色を足せばより世界観が膨らむのかなども考慮に入れています。

では、この世界観配色パレットを例に、どのような配色の特徴が見られるのかを紹介します。

まずは、世界観配色パレット列中央の上から2番目「カリーオレンジ(濃い橙)×トイオレンジ(ごく薄い橙)」と列右3番目「トイサーモン(薄い赤)×カリーレッド(あざやかな赤)」、列中央下から2番目「海賊グリーン(濃い緑)×セレブリーフ(ごく薄い緑)」に注目してみましょう。これらの配色の特徴は「同じ色味(色相)」によるものであるといえます。ちなみに色の名前についている「海賊」や「カリー」は谷内瞳さん著の「世界観ファッション講座」についていた世界観カラーを示すためのものとなっています。

つぎに、世界観配色パレットの、列左1番上「カリーオレンジ(濃い橙)×海賊ネイビー(濃い青)」と、列左下から2番目「トイサーモン(薄い赤)×エッフェルリーフ(薄い緑)」です。これらは色の調子からなる「同じトーン」による配色方法です。色の濃さや薄さ、くすみやあざやかさがそれぞれ同等の色同士を組み合わせた配色方法で、色の調子が同じでも異なる色味になるため変化をつけやすいのが特徴です。

最後は、世界観配色パレットの列中央下から3番目「アロハイエロー(薄い橙)×サファリレッド(くすんだ赤)」、列右1番下「カリーオレンジ(濃い橙)×カリーリーフ(濃い黄緑)」を見てみます。これらは隣接色による配色方法で、学校の教材や絵の具などによくある基本的な色の並びから隣同士の色を組み合わせたもので、アロハイエロー×サファリレッドは異なるトーンによる隣接色配色、カリーオレンジ×カリーリーフは同一トーンによる隣接色配色になります。最初にあげた同一色相による配色より変化がつきやすく、同時に近い色味同士であることから心地よく落ち着いた印象を与えることもできます。また、同一トーンによる隣接色配色は、色相よりもトーンのイメージが出やすいため、トーンの選び方次第では自分のイメージを表現しやすくもなるのでおすすめです。

配色カードや見本帳など、既存の配色が自分のなりたいイメージに合っていればそれで大丈夫ですが、診断や自分以外によって決められた配色をそのまま使うより、「自分はどの色と色が良いのか」、を最終的に考えることで、自分だけの世界観配色は作られていくのではないかと感じています。